中华网快讯:2019久热精品视频在线看-与包乐史驾帆航行|“东斯凯尔德”号船员在南大西洋过节

【译者按】

“东斯凯尔德”号(Oosterschelde)[1]三桅上帆纵帆船建造于 1917 年,正当一战期间荷兰传统造船业复兴的窗口期。她原作为货运帆船航行于欧洲水域,尤其是摩洛哥和地中海沿岸。1930 年,该船安装了一台重型柴油发动机,索具尺寸也逐渐缩小。从 1939 年起,该船先后悬挂丹麦、瑞典两国的国旗航行,1950年经过彻底改装,变成了一艘现代沿海商船。1988 年,“东斯凯尔德”号被召回荷兰,包乐史教授的哥哥彼得在其中贡献良多。他牵头组建了鹿特丹帆船基金会,以筹集资金恢复该船的原貌。许多热心的人士和企事业机构捐款,使修复工作取得了成功。“东斯凯尔德”号是迄今荷兰旗下仅存的一艘三桅上帆纵帆船,被公认为具有重要文化和历史价值的文物。以鹿特丹作为始发港,该船规划了前往世界各地的商业航线,用于各类企事业单位的展示和宣传活动,从而在运营经费上实现自给自足。此外,这艘船还会沿着有趣的海岸航行,可供散客预订。1998 年,“东斯凯尔德”号首次完成了为期一年半的环球航行。除了热带地区,该船也进行了几次极地探险,包括北极地区挪威所属的斯瓦尔巴群岛,南极及其周边的马尔维纳斯群岛(注:该群岛系阿根廷与英国争议领土,英称福克兰群岛。)和南大西洋的南乔治亚群岛。

2014年2月6日春节期间,译者收到包乐史教授的邮件,信中讲述了上一年冬天他搭乘“东斯凯尔德”号从新西兰北岛的奥克兰出发,绕过南美洲最南端的合恩角,短暂停靠马岛,最后抵达阿根廷最南端的小镇乌斯怀亚的航海壮举。[2]信中内容如下:

“……(在忙完一系列学术活动之后)我动身(从荷兰)前往新西兰。我在奥克兰停留了一个星期,奥克兰是新西兰北岛的一座美丽城市。……10 月 29 日登船,第二天开始了漫长的航行之旅。我们在查塔姆群岛(新西兰南岛以东约 400 英里)短暂停留,那里有 600 人牧养着数万头羊。离开查塔姆群岛后,我们有三十天没有看到任何陆地或船只!当船接近合恩角时,我们遇到了越来越多的风暴、雨雪和冰雹,我们是在午夜绕过合恩角,距其仅有一英里远。阵雨中,岸上两座灯塔的灯光隐约可见。由此到福克兰群岛的几乎整个航程都遇到了强大的风暴,但我们勇敢的船继续航行,仅保留船首的三角帆,像一只小鸭子一样在巨浪中飘荡。你无法想象暴风在海上发出的怒吼!福克兰群岛非常有趣。我们参加了圣诞节前的晨祷、晚祷和各种庆祝活动,然后再次前往阿根廷最南端的小镇乌斯怀亚。靠岸后,我们一起在船上庆祝圣诞节,然后由南往北陆行穿越阿根廷前往布宜诺斯艾利斯……,在航行期间,我开始学习西班牙语。……”

2014年秋天,包教授如期到访厦门大学。他带来了“东斯凯尔德”号官方录制的合恩角之旅纪录片。以后,我经常在课上,在家中,分别与学生和孩子一起观看,讲述“包爷爷的合恩角之旅”。在短短不到十七分钟的片子中,可以看到登船体验这段行程的大多是上了年纪的欧洲各国男子,也有少数中青年男女。他们都怀着儿时的梦想,期待挑战地球上最危险的航段。几位受访者说:“如果你热爱大海,就一定要去合恩角。长时间的海上航行对我来说是最特别的事情”,“合恩角会给你回家后讲述的故事增添一些色彩,给人以深刻印象”,“绕过合恩角的航行就像攀登珠穆朗玛峰那样,是一项极限挑战”,“绕过合恩角的航行每十年才有一次,这是一次特别的旅行,只有少数船只能做到。”

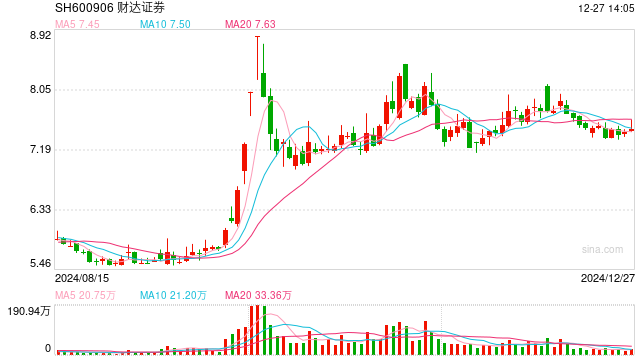

“东斯凯尔德”号目前正开展主题为“达尔文200全球航行”[3]。她于2023年8月14日从英国西南部康沃尔的普利茅斯港出发,刻下正抵达新西兰南部沿海,将于2025年7月20日返抵康沃尔的法尔茅斯港。这次为期近两年的全球航行并非真正意义上的环球航行,而是重走1831年22岁的达尔文乘坐皇家“小猎犬号”(HMS Beagle)开展的环大西洋与环南太平洋的发现之旅。再过四五十天,“东斯凯尔德”号又将再次迎接合恩角的挑战!

“东斯凯尔德”号“达尔文200全球航行”的规划线路。图片来源:联合国官网

诚如受访者所言,沧海孤舟,世界变得很小。有些任务很棘手,但一切都很清楚。升帆降帆,日复一日,就是你要完成的任务。大家日以继夜地值守,从而建立了深厚的友谊。在海上完全与世隔绝,你可以看书、写作、吹口琴、结绳、睡觉,或做任何你喜欢的事,就是没有互联网,没有电子邮件,更没有手机可看。只有大海,以及航行。你无法将自己远渡重洋的航行体验与任何人分享。片中有人用拉丁文唱起了水手之歌:“我们骨子里都是水手,我们的船美极了,我们不怕波涛汹涌,不怕风雨,不怕狂风,不怕惊涛骇浪,因为:航行是必需的(Navigare necesse est)!”最后这句原出自庞培对从西西里向罗马运粮的水手说的话,也成为“东斯凯尔德”号的箴言,刻在船舱客厅正中的船名之下。来自捷克的伊沃(Ivo)说:“最初的几天非常糟糕。我严重晕船,船的运动,海浪的波动,我身体的晃动,让我什么都吃不下。我只能专注于一点,能活着就行,没有任何其他念想。”有意思的是,“航行是必需的”这句话的后半句是:“活着不是必须的”(vivere non est necesse),难道他们不像古罗马人,把航行置于生命之上?当船逐渐接近合恩角,在船舶GPS导航仪上可见南纬60度附近有40节至45节的大风和巨浪。温度降到零度以下,巨浪几乎将船从侧面掀翻,冰冷的海水直冲上甲板,灌入船舱。镜头前船头一会直冲向巨浪的波谷,一会船身又被托举到波峰,险象环生,观者不由得哑然失声。

当然一些场景也让人不禁莞尔,比如追逐嬉戏在船尾浪花中可爱又调皮的海豚群。当船只平稳侧身航行时,正是吃饭的好时机。船上的人陆续从厨房托着一盘盘的米饭或菜肴,扶着过道的把手,斜着身子艰难地走到餐桌跟前。而当船身晃动时,头上的吊灯、墙上悬挂的物品也随着摆动。客厅里连着铁链的靠背椅、储藏室里的大木柜也在来回滑动。厨师是一位青年男子,风浪中,只见他双手扒着灶台,努力在做饭的同时找到身体平衡,同时不忘用穿着雨鞋的脚,将滑脱出来的一摞金属餐盘顶回原位,这一场景更是让观者苦笑不已。他说:“如果天气不好,挑战会更大。一切都在移动,你必须咬紧牙关坚持下去。我是厨师,我得做28 个人的饭菜,如果我不做,没人会做。我从来没有像这次工作一样骂过那么多脏话。”

到达合恩角的午夜时分,可以见到包乐史教授和其他人穿着厚厚的大衣,在凛冽的寒风中立于甲板桅杆之侧,用拉丁文同唱赞美诗,然后一起高声欢呼,有人兴奋地挥舞着企鹅玩偶助兴,想必正是包教授后文游记所述站在金博肩膀上的那只。包教授事先在林肯·潘恩《海洋与文明》一书的扉页上写上拉丁祈祷文,画上一只船锚,锚身标着“2013合恩角”的字样。只见他奋力一挥,将该书扔进船尾滚滚的浪花中,献给海神,祈祷接下来的航行能平安顺利。转眼间,这本厚厚的书便消失在黑暗的海面上。不过据他说,海神似乎不太喜欢这本书,所以在合恩角到马岛的后续航行中,他们遭受了更猛烈的狂风大浪。事后包教授还将这一情形告诉该书作者,相互逗趣。

位于南纬56度的合恩角,在地图的底部,在世界的另一端。那里风太大了,“东斯凯尔德”号飞一般地行进,这真的让亲历者印象深刻。但沉浸在这次成功之旅的喜悦之余,回想起历史上葬身此地的船只和水手(注:合恩角是世界上最恶劣的航道。历史上在此沉没的船只据统计有500多艘,共两万余人葬身海底。),船员们无不神色凄然:“所有这些历史故事,关于在这里遇难的水手,那些葬身海底的人们。这让我印象深刻……”绕过这个阴郁而不祥的“海上坟场”,“东斯凯尔德”号下一站抵达马岛,包乐史教授将他在岛上接触到的当地人和相关见闻写成下面这篇游记。

2014年合恩角附近的“东斯凯尔德”号。图片来源:联合国官网

在我祖父母的书柜里,有赫尔曼·海耶曼斯(Herman Heijermans)的一套口袋书,满是好玩的虚幻故事,书名是《福克兰人》(De Falklandjes)。我后来时常自忖福克兰人究竟是什么样!好吧,当我们航抵南大西洋的福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛,下同)时,我才发现福克兰人是真实存在的。

我们第一次与当地人相遇是在桑德斯岛认识大卫·麦克菲(David McPhee),一个五十多岁的红头发男人,他被一大片乱糟糟的场景包围着,我们数了数,有十六辆部分已经报废部分却仍在使用的路虎(适合岛上崎岖的山地)。他与妻子、姐姐和两个女儿、几千只羊、一些肉牛和奶牛一起,作为该岛上唯一的统治者。这个家庭几乎是自给自足的。他们还为到访的观鸟游客提供一块可口的黄油火腿。那天我们花了至少六个小时往返于“颈峡”(The Neck)的企鹅栖息地。下午时分,他的姐姐和女儿开着路虎与我们不期而遇,她做了一个手势,对我们这些疲惫的徒步者深表同情。

桑德斯岛颈峡的南跳岩企鹅。图片来源:维基百科

每一两个星期,就有一架来自桑德斯岛的小飞机降落在斯坦利,所以今天在斯坦利(常住人口2000人)的一家超市里,刚好前来集中采购的大卫姐姐偶遇我们的一位船员,便热情洋溢地寒暄起来。当时我们已经在斯坦利待了将近一个星期,所以渐渐地,对一些福克兰人的面貌有了认识。“与当地人交谈”比你想象的要困难得多。我们每天都去当地的咖啡店,(负责招待的)女士们都来自圣赫勒拿岛,即拿破仑被流放的大西洋孤岛,因此不算在内。当你在街上遇到一个行人,没有人会相互对视,更不用说开口打招呼了。老实说,这里的每个人都开着路虎出行,他或她距你五十米开外。斯坦利依山而建,因此步行者一定是士兵或游客。

斯坦利鸟瞰图。图片来源:维基百科

尽管如此,我还是见到一些岛民,跟他们交谈,走近他们的生活。我在斯坦利的第一个下午就和凯茜·斯蒂文斯(Cathy Stevens)聊了起来,当时我路过她典型的英式排屋,俯瞰着海湾的景色。在一面迎风飘扬的英国国旗下,她正在小小的前院除草。这次谈话并非完全偶然。我拿着一个装满脏衣服的塑料袋询问这位和蔼的奶奶洗衣房在哪。“给我就行亲爱的,”她说,“三点之后回来。首选是维多利亚酒吧的洗衣房。”傍晚时分,我带着一小袋松饼敲开她的门(这里没有花店可买一束鲜花当作见面礼),获邀进入罗斯路上那间英式小屋:脱鞋,来一小杯加了很多奶的茶,配上小饼干,(于是)谈论起她在英国学习的独生子。 “政府支付一切!”她的丈夫大卫·史蒂文斯有水蓝色的眼睛和红鼻头,坐在旁边,自得之情喜形于色。在过去的一周里,每当我们前往维多利亚酒吧吃午餐,几乎每天都能见到凯西和她的丈夫。对于美食家而言,维多利亚酒吧的烤肝是完美的:在“猪屎上堆砌洋葱”(菜单上就是这么写的)烹制而成。

现年71岁的帕特里克·瓦茨(Patrick Watts)也是一位奇人,他是福克兰电台的主播,对体育的方方面面了如指掌。他娶了一个荷兰女孩,自从退休以来,夏天(在岛上是冬天)便就住在荷兰登博斯附近,因此对登博斯足球俱乐部了如指掌,10月至4月期间,这对夫妇就住在斯坦利。对于帕特里克来说,荷兰各足球俱乐部而言,没有什么比埃塞希尔俱乐部(Excelsior)更好的了。哈哈,这让我们鹿特丹人很高兴!(译注:埃塞希尔俱乐部与鹿特丹有很深的渊源。)

周六晚上,我们船上一行人在大卫·史蒂文斯的怂恿下一同前往市政厅观看哑剧“灰姑娘”。斯坦利的市政厅和邮局合二为一,海湾开阔的景观一览无余。哑剧表演在英国格外受欢迎,它压根不是原来风格的哑剧,而是带有许多合唱的业余民间戏剧。当灰姑娘在树林里遇到王子时,孩子们身着粉红色芭蕾舞裙,头戴兔耳朵跳来跳去。每当继母在舞台上现身,总是引起部分观众的强烈反感和嘘声咆哮!当王子在舞会后寻找灰姑娘时,从 6 岁到 60岁的观众纷纷喊道:“她藏在橱柜里”。全然是高度娱乐和极端老套。我们还看到“东斯凯尔德”号的美国水手金博(Jimbo)头上戴着尖帽,肩上立着企鹅玩偶,与坐在第一排的总督交谈。我们觉得这位权威人士最初把金博当作演员。总督奈杰尔·海伍德(Nigel Haywood)一副典型的牛津剑桥范,穿着花呢西装。这样正式的行头,可见他的出现并未偶然。他要上台同唱一曲“我的帽子有三个角”(歌名,My hat has three corners),并伴有相应的手势。声手相应,这位整洁的人,其表演堪称完美。

在参加“基督大教堂”的周日圣诞晨祷时,两位在观看灰姑娘演出时认识的女干事立刻让我心安。这座非常美丽的小教堂建于十九世纪末,有彩色玻璃窗、旗帜,墙上满是牌匾,以“纪念”这个或那个岛民或英国军队的英雄。

这样的英国国教礼拜带有一些天主教的因素,但仍然是有很多歌颂和信徒参与的新教。今天早上在管风琴师缺席的情况下,理查德·海因斯牧师(Richard Hines)稍有不安地演奏着管风琴,好在有嘹亮的歌声附和。讲道时,我们的神职人员提到了在场两位朋友的生日,为此在唱诵诗篇的过程中,将生日快乐这首歌唱了两遍!海因斯牧师是一个极为友善、活泼的人。他的活泼我一早就见识了,当时这位六十多岁的男人正翻越教堂的栅栏往下跳。他显然很喜欢这样做!礼拜结束后的茶叙间隙,喝着热可可,吃着当地人自制的小松饼,我听说晚上还有另一场普世礼拜“圣诞九课和颂歌”。

当晚莱奥(Leo),阿里(Arie),金博和我高唱了“齐来崇拜”(Oh come, all ye faitfhful),“天使歌唱”(Hark! The herald-angels sing)、“牧羊人之歌”(While Shepherds Watched Their Flocks)以及多首赞美诗。除了海牙近郊斯赫弗宁恩男童合唱团前成员阿里·登·杜尔克(Arie den Dulk),我们都难以找到合适的音高跟上合唱团的女高音。当地的总督再次出席。与此同时,他和妻子、女儿与其他四位音乐爱好者一同上场,组成竖笛合奏团,吹奏了科雷利的奏鸣曲。与其重要的地位相符,总督演奏的是最大号的乐器,一把类似于巨型巴松管的低音竖笛。

几天后,“东斯凯尔德”号与另外两艘恰好抵达的荷兰船一起移泊到距离斯坦利三公里远的码头上进行维修。其中一艘是驳船(bark)“欧罗巴”号(Europa),另一艘是拖网渔船(trawler)“特克拉”号(Tecla)。经过修整,这三艘船现在像兄弟般友爱地停靠在码头边的水手之家附近。距此海湾不远的一处僻静角落,搁浅着一艘三桅驳船,船身的斑斑锈迹透露了岁月的流逝。

斯坦利岸边搁浅的驳船。包乐史 摄

这让我想到了这篇游记的最后一个福克兰人:灯塔海员中心信托基金会的贝蒂·特纳(Betty Turner),她与女儿一起在码头经营水手之家。

“我是为了生存而离乡的那一代人”,六十几岁的贝蒂说,我只需洗耳恭听。“我在英国生活了35年,照顾家庭,但总是思乡。实际上我们中的大多数人都回来了。五年前,我带着英国的丈夫回乡,从那以后我们再也没有离开。我在这里照顾来自世界各地的人们:商船的船员、航海爱好者,以及来自印度尼西亚和秘鲁的许多渔民。我们与印尼人在沟通上有很大的问题,因为他们不会说英语或西班牙语。他们首要的需求是通过互联网与家人取得联系,并搜罗大量二手衣衫,因为这些贫穷的小伙子们到来时总是衣衫单薄。我尽力让他们有宾至如归的感受。最近有两位水手再也忍受不了远洋渔船上的繁重工作和艰苦生活而跳船逃离。他们真的是翻越甲板栏杆跳入海中,但不知道朝哪里游去。是出没在福克兰群岛波涛间的一群海豚将他们平安护送到岸边的。

在我的小岛这里有这么多到访者!换言之,就好比是我在环游世界。而我最喜欢的就是探访这些船只。自1982年战争以来,多亏了渔业、石油和旅游业的发展,这里的生活发生了变化。人们因合同而到来并决定留下来。老一辈的人很难适应这种变化。你听到他们在公共聚会上抱怨道:“我们不想失去简单的生活方式。”我们这些岛民是有韧性的。我们照顾好自己,我们既独立又相互依存。但我能说什么呢?你不能阻止“进步”,或者应该说是“改变”?

凯茜显然也对斯坦利的“忙碌生活”感到困扰,因为在我们离开的前一天,她已经向我们道别,“当你们明天驶离时,我已经在岛的另一边,舒舒服服地坐在我的房车里了”,她跟我们说:“我只是受够了这里喧嚣的一切!”

注释:

[1] 该船的相关参数如下:总长50米,首尾长40.12米,宽7.5米,深3米,桅高36米,风帆面积891平方米。主发动机为道依茨六缸发动机,360马力。有双人间6个,四人间3个,厕所5个,浴室5个,长途航行最大承载24人,一日游最大承载120人。更详细的信息,包括航行计划和航行日志,可见该船的官网:www.oosterschelde.nl。

[2] 对包乐史教授参与的此次航行,官方的航海日志记录如下:2013年10月31日,从新西兰的奥克兰出发;11月6日到达新西兰属查塔姆群岛,停靠查塔姆岛的怀唐伊湾;11月8日从此地出发,12月6日到达马尔维纳斯群岛(英据福克兰群岛),停靠桑德斯岛的艾格蒙特港;12月7日出发,次日抵达斯坦利港,停留十日,12月18日再次出发;12月22日进入阿根廷火地岛南端的比格尔海峡,停靠埃斯坦西亚护城河(Estancia Moat,意译为“护城河大庄园”,世界上最南端的肉牛养殖场)附近的戴维森引水员登船点(Davison pilot pickup point),次日出发并抵达阿根廷乌斯怀亚,休整一周,为后续的南极之旅做好各项准备。

[3] “达尔文200全球航行”项目旨在为世界上200位最出色的青年环保主义者创造类似于年轻的达尔文通过全球航行所获得的变革性体验,使他们在未来有可能成为科学、技术、工程和数学 (STEM) 以及环境保护领域的领导者,助力让地球变得更加美好,这是该项目命名的由来。更多细节,可见联合国官网纪事:https://www.un.org/zh/205167.